距離。被膜。本質。

してん 境目photo by Taisei MATSUMOTO

何も感じていないわけがない。

寧ろいろいろを感じすぎる。

だからある程度、この世界と、社会と、距離を置かないといけない。

(そういう意味で此処、結城にいるのはちょうどいい。)

photo by Taisei MATSUMOTO

何も感じていないわけがない。

寧ろいろいろを感じすぎる。

だからある程度、この世界と、社会と、距離を置かないといけない。

(そういう意味で此処、結城にいるのはちょうどいい。)

2022年4月。福岡での展示があったため、人生で初めて「福岡旅行」をしました。

そのとき、友人から、「展示会場の近くには、「東長寺」という、弘法大師が開いたとされる密教のお寺があり、そこには「地獄めぐり」と呼ばれるものが在る」と聞き、行ってみました。

「地獄めぐり」だなんてなんだか物々しい響きですが、「真っ暗で光のない中を、手摺りを伝いながら歩いていくと、途中に輪があって、それに触れることが出来たら極楽浄土へいける」のだとかで。

「いったいどんなものかな」と…。自分の運を試すような気持ちで「暗闇」に入りました。

なぜわたしが作品をつくるのか、

ということはやはりなにかの節目節目に考えていることで。

2020年を終えるころにわたしがこれだと思ったのは、「ものがたりをしたい。」という気持ちが、

わたしの「つくる」ことの根っこにあるのだなということ。

アメリカ大統領選挙が、―とりあえず―終わった。(「ごねる」というのが起こるかもしれないらしいけれど。)

わたしは振りきれている(ように見える)トランプさんの政策が、善いと思えない(とりわけ白人至上主義的に見えるというところで)、と思うことも多々あったし、日本人はじめ有色人種の友人、トランスジェンダーの友人、アーティストの友人の生の声を聴いていて、彼らの気持ちに共感することも多くて。

「よかった」とこぼした。

でもそこで主人は、「そんな楽観的な話ではないよ。」と。

先に断っておくと、彼は今回の選挙について、一個人の心情として何か思うところはないということだった。

今朝、テレビで淡水と海水の交わるところには限られた生物が生息している、というのを聴いた。

そこでしか生きられない植物もいるのだと。

淡水と海水、同じ「水」でも、其処に含まれる栄養素や役割はちがう。

その、淡水と海水の交わるところにだけ生息できる植物というのと、自分とを思わず重ねてしまった。

・

世の中、ひとそれぞれに大切にしていること、価値をおいていることってあって、

その全てに共感しあえたり理解しあえたりなんていうことは、おそらく不可能。

先日みた海外ドラマで、人間のニューロンの仕組みを活かして共感をひろげれば地球は平和になる、

なんていう話が(もちろんファンタジー)出ていたけれど、それは逆に恐ろしい結果を招くのではと、

わたしはぞっとした。

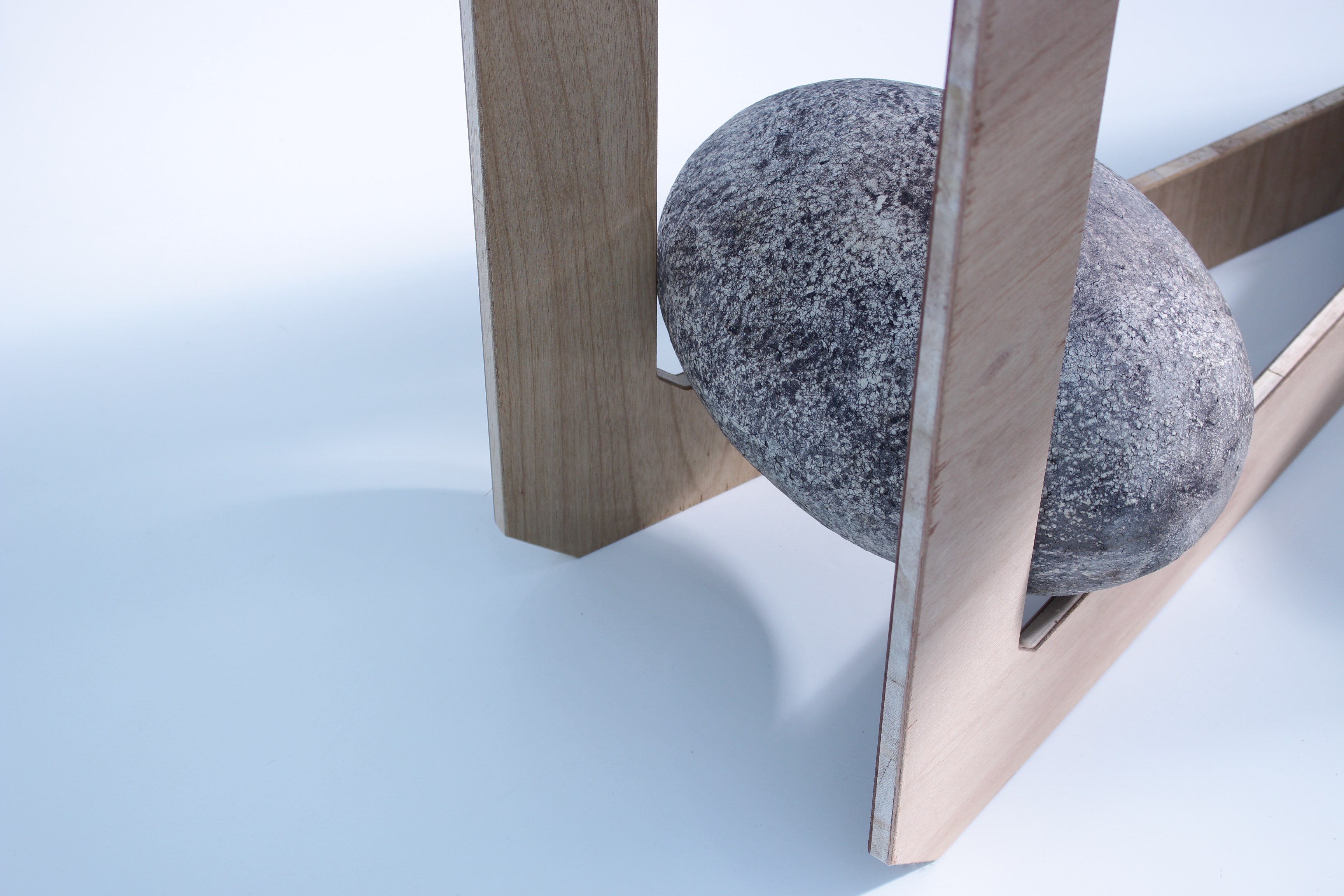

2017年制作の「Port」。

ここからどこかへ行くし、

どこかからここへ戻ってくる。

作品が港みたいな場所になれたらいい。

そんなこと思いながら名前をつけた記憶があります。

最初のタイトルは、「ただいま、おかえり。」

だった気がする。

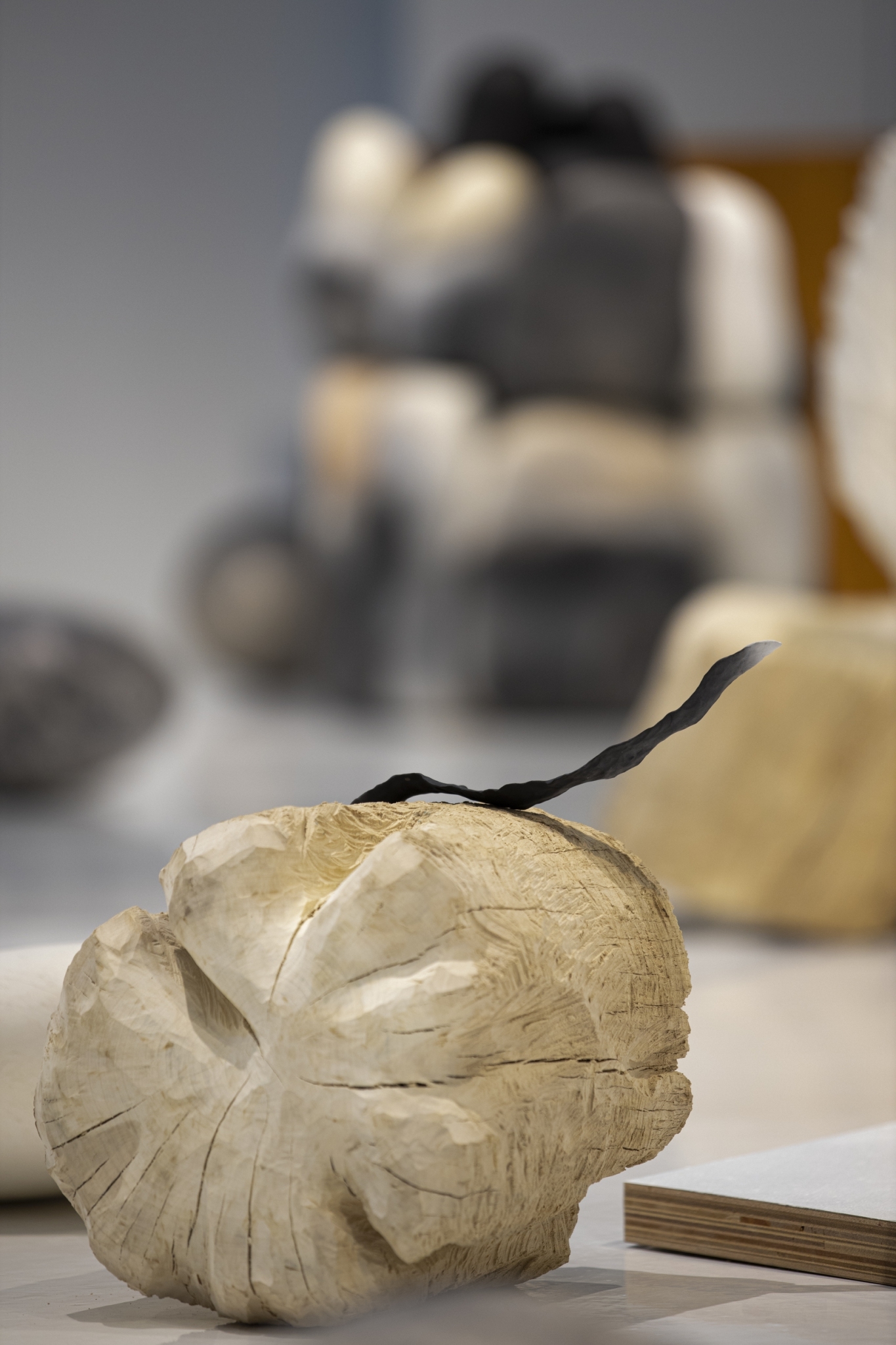

安井ちさとの作品のなかでも、「Stream」シリーズはとくに、感情の「はだざわり」を大切している作品。身体の内側で波打つ様々な感情の波形が、指や指の腹、掌によって形状記憶力の高い磁土に記憶されている。

普段はわたしは作品に「触れて」鑑賞してもらっている。なぜかというと、肌に触れることは、視覚よりも、単純且つ直に身体に情報を伝えてくれるとわたしは思って居るから。身体でわかるということは、そのひとにしか受け取りようのないもの。例えば、眼で見て「これは〇〇のようだ」と認識するのは、既知の情報が感覚していることを遮っている可能性も高いような気がしている。あくまでわたしは、そう感じているというだけで、「そうだ」とは言えない。でもそう感じていることは確か。

いま、ちょっとワケあっていろいろと動画をとって集めてみています。

子供が道端の草とか、石ころ集めるのに近い感覚。

これは、むすこがはじめて意識的にこすり絵をしている様子。

わたしは「手触り」を普段の制作のなかで大切にしているのだけれど、フロッタージュ(こすり絵)を通して、なにか内面の手触りに通じるもの見つけられたりするかなと思って。

動画は敢えて音声を消しました。むすこはなにかをしゃべっているし、フロッタージュ(こすり絵)が出来上がったをのみて、「〇〇みたいだ!」て叫んでます。うれしそうに。

どんなこと話しているでしょう?

こする音ってどんなでしょう?

彼は何に見えたのでしょう?

あなたには何に見えますか?

想像してみてください。

写真家:中村温子さん撮影してくれた、安井ちさと個展「わたしの在り処」夜の風景。

写真家:中村温子さんが撮影してくれた、安井ちさと個展「わたしの在り処」の昼間の風景。

安井ちさとが撮影した「わたしの在り処」。

―――――――――――――

はじまりの点。-始点

・

わたしという点。-私点

・

ある景色をとらえるある点。-視点

・

いろんな方向にバランスをとる点。-支点

4月27日。これは、はんなが集めた桜の花。樹からぽろぽろ零れ落ちた子たち。

わたしたちの住む近くにある神社の境内に在る桜は、3月末から5月まで、種々様々な桜を咲かせる。

4月も終わりとなると新緑が目立っては来るものの、その隙間を縫うように八重の可憐な桜はぽつりぽつり顔をのぞかせている。

我が家の末っ子は桜の花が大好きで、今年からなぜか桜のことを「はる」と呼ぶようになった。

だから、桜の花が樹から落ちている様をみて、「春がいっぱい零れてる!」と言う。

今日は何を思ったのか、桜を苔の上にいくつも集め始めて、「まだきれいだねえ」「落ちても可愛いよねえ」と誰に話しているのか曖昧な声かけを繰り返していた。

桜の額が星のかたちをしているのをみつけて、

「わあ!春は星がたくさん!お星さまたくさん集めちゃおう!」と無邪気に喜んでいた。

(お花も星も、小さな女の子には共通して心惹かれるかたちなのだろうか。ふと、気になる。)

写真 : 中村温子

文 :安井ちさと

わたしのことを知っているかたも知らない方も、ここでは「はじめまして」。安井ちさとです。

陶磁で作品をつくっています。

自分のなかで、アーティストの定義が未だしきれていないため、アーティストとは言わないでおきます。

ここでは、上も下もなく安井ちさととして存在したいです。

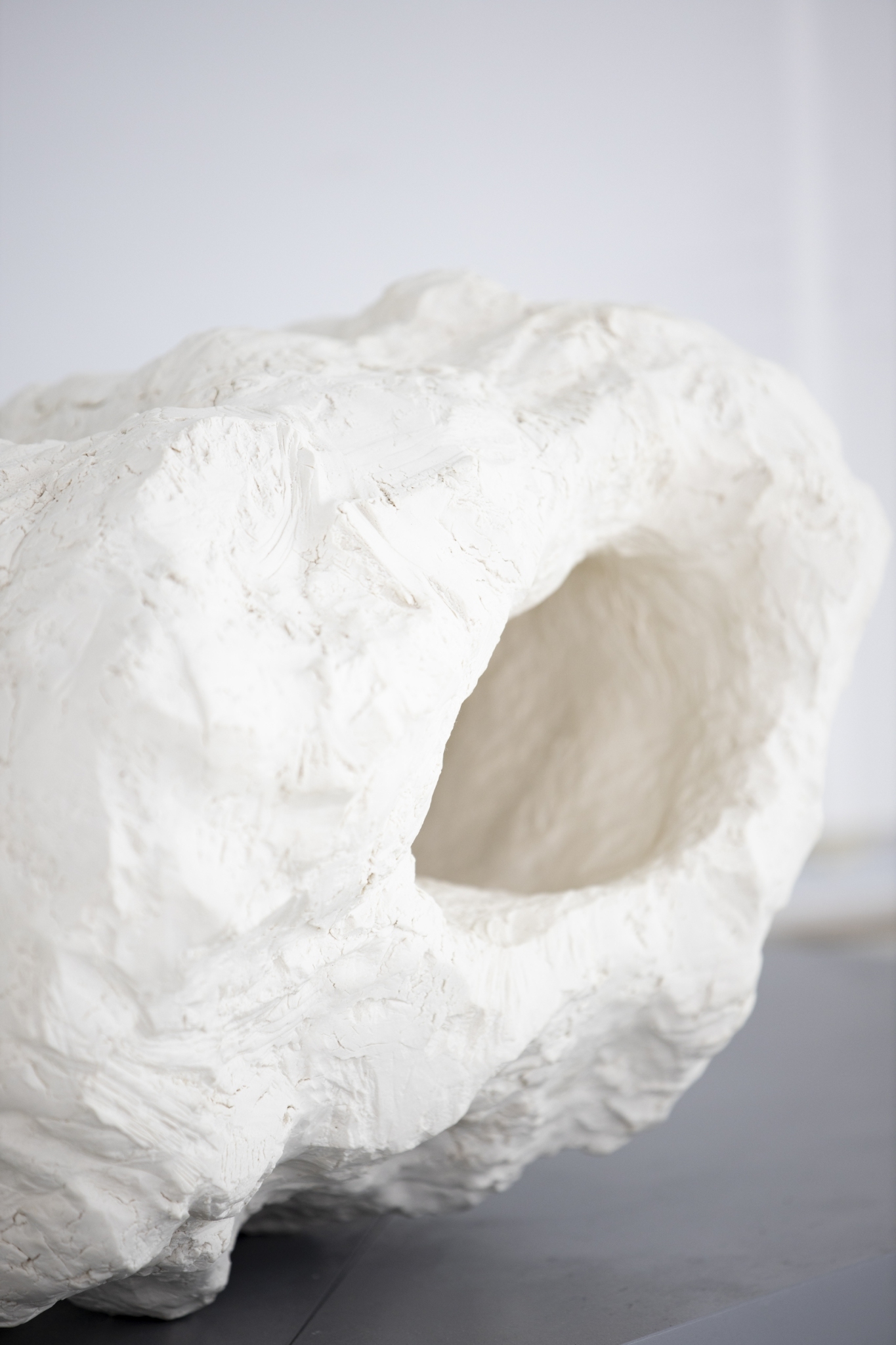

この写真の中に写っているのは、2月29日~3月19日までスタジオ’Sで開催されていた、わたしの個展「わたしの在り処」の空間です。私の在り処、言い換えてみるとすると、感覚の在り処。訪れた人自身のそれが起動する装置のような場所にしたかった。

「わたしの在り処」。みなさんどのあたりにありますか?

みなさんに質問しておきながら、実は私自身「此処」というのは未だにありません。自分の感覚が動けば、「わたし、此処のあたり」というのも当然変わってしまうので、わたしはそれを小さい時からずっと、探したり、作ったりしてきました。常に感覚のいく先を追いかけているような心地でいます。それでも、この展示でようやく求めていたモノを体現できたような気がしました。

でもこれは、もうありません。期間が終わり、いまはまっさらな状態に戻されています。

この展示のあと、わたしはもっと日常的に、流動的に変化していく「わたしの在り処」を眺めるための場所が欲しいと思うようになりました。

●ブログを選んだワケ。

わたしの徒然を思うところを綴り、ちょっとひいて眺める場所がほしくて、ぎくしゃくながらもブログをはじめています。

それってすでにSNSでやっていたじゃない?と思われるかもしれません。が、それって、自分のための場所ではないのだなと気づいたのです。

他の人のフィー(ル)ドの隙間に居る感がすごかった。何かと何かの間を流動していたいという気持ちはあったのですが、SNSでは流動というよりも自分が埋もれていく感覚がものすごくて。でもそういうことをクリアに感じ始めたのは、最近のことです。

それまで正直、FBやInstagramに自分のことを書いていれば、満足できている気がしていました。なんだろう。「なにかしている」気にはなれていたのかな。発信をできているつもりだとか、繋がることができているつもりだとか。でも結局残っているのはなんだろう?と思った時に、あくまでわたしにとっては、ですけれど、あまりこれといって残るものないのだなと気が付いたのですね。

できているときもあったと思います。展示の情報発信だとか、なにか問題が明確なときの具体的なやりとり。友達との何気ない交流には励まされたし、振り返ってみて元気になるものもある。ただ方法としてわたしの生きる糧やなにかになっているかというと…という話。

「発信したい内容によってのコンテンツの使い分けをしなければならない。」先日とあるミーティングで、人と人のつながりを生むためのオンラインミーティングの仕方や発信のしかたについてブレストした中で、そんな発言がありました。

わたしがしたい作業が、SNSのなかでこんがらがっているのだなと、それを聴いてはっとしたのですね。

だからものすごくまっすぐに、自分と向き合うことに特化した場所を作ろうと思いました。

じゃあ、パソコンのWordを使うとか、日記に書くとかでもいいのでは?

そうですよねたしかに。

しかし。パソコンを使うと、当然ですがわたしの意識は「自分のパソコン」の中に居ます。それって自分の頭の中にいるのと私の感覚的には近いのです。パソコンの中が結構とっちらかっている、ということも一因。自分の記憶が入り乱れている場所に置いても、やっぱりどうも思考がクリアに見えないというのが実感としてあります。-パソコンの中の整理もしなければ、とは思う。

それと日記。手書きの速度の良さ、分量もあると思うのですが、それなら手紙にしたいかな。日記って、それもやっぱり自分の所有物で、他の誰も触れることのない場所なのです、わたしにとって。手放したい。

自分と向き合うときに、俯瞰もしたい。自分の中にあるものを自分の境界の外へ物理的に一度追い出さないと、わたしはそれが出来ない。他者が触れられる場所まで持っていきたいのですね。というのはわたし自身が他者の立場になりたいから、自分のことを他人ごととして眺めたいから。「へえ~。」と腕組みして眺められるだけの距離というのが欲しい。

前述したことと合わせて、だから、ブログなわけなのです。

これって、要するに「オープンスタジオ」とか、「公開制作」に近いものかもしれない。自分が試行している過程をみせるというのは。

レジデンスとか、たくさんのアーティストが集っているスペースってあります、集合住宅みたいな。あれも面白くて。

でもまずは、自分個人のスタジオで思考・試行していることをこの場で見せていく/外側から眺めることが出来たほうがいいなとわたしは思う。

そう思うとやっぱり、「私個人のブログ」がいいんだなというのを再度思うわけです。

このブログがなんとなく「こんな感じだ」というのが見えてかたちになってきた暁には、自分で集合住宅的なブログというのも立ち上げしてみたい気持ちはあります。

______

ところで、一端自分の外側に放り出す。これっていうのは展示でもそうなのですが。ブログは展示ほど、なんというか命がけなものではなくて。もうすこしふわふわした状態を尊重する空間にしていくつもりです。漂う雲のような心地で。

______

展示は宙(空)かな。

雲(ブログ)が晴れるとその向こうに宙(展示)がみえるのですが、また雲が流れて来て。みたいな掛け合いができるといいなあ。

(こういう話の跳び方を、普通にします。)

______

ひとまず、この場所をつくった、ということで、なんだかざわついていたわたしのこころは、ふと落ち着きを取り戻しています。

ああ、そうブログって誰かのためになることを発信するイメージもあるのですが、此処は完全にわたしのために尽きます。

突き抜ける勢いで、私自身のため、です。極まりきれば、転じて「他者のため」にもなるかなと信じて極めます。

それと、一応書いておこう。

ただいまコロナカオスが世界に蔓延しようとしています。

人の心理も相俟ってどうも物事がシンプルに見えづらい状況です。ブログのはじまりにはそんな背景もあります。

これからは、「安井ちさとの思うところ」は此処になります。

よろしくお願い致します。

2020.4.23